电路防雷击用什么元件?防雷击电路工作原理

雷击引发的浪涌电压是电子设备的“隐形杀手”,其能量可达数万伏甚至百万伏,瞬间可导致电路板烧毁、数据丢失甚至引发火灾。防雷元件作为电路系统的“安全卫士”,通过精准的元件选型与科学的电路设计,可在纳秒级时间内将雷电能量导入大地,保护设备安全。那么,电路防雷击用什么元件?

一、核心防雷元件解析:开关型与限压型的“双剑合璧”

1.开关型元件:大电流泄放的“闸门”

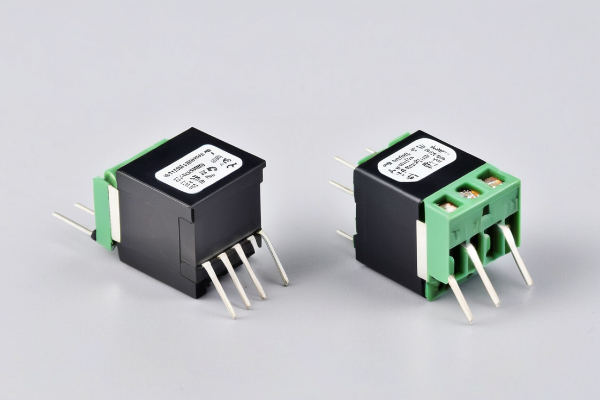

-气体放电管(GDT)

-原理:由填充惰性气体的密封管组成,正常状态下高阻抗(GΩ级),当电压超过直流击穿电压(如1000V)时,气体电离导通,形成低阻通路(Ω级),泄放数百至上千安培的浪涌电流。

-特点:

-高通流能力:如10/350μs波形下可承受100kA峰值电流。

-低残压:导通后压降仅几伏,但响应速度较慢(纳秒级)。

-击穿电压分散性:±20%误差,需配合限压元件使用。

-应用场景:第一级防雷(如配电柜入口),抵御雷电直击产生的巨量能量。

-半导体放电管(固体放电管)

-原理:基于晶闸管结构,通过PN结击穿实现导通,响应速度达ns级,击穿电压误差仅±5%。

-特点:

-精准控制:适用于精密电路(如医疗设备、传感器接口)。

-通流能力有限:10/1000μs波形下峰值电流仅几十至几百安培。

-应用场景:第三级防护(如终端设备输入端)。

2.限压型元件:电压钳位的“精准调控器”

-氧化锌压敏电阻(MOV)

-原理:由ZnO晶粒与微量金属氧化物烧结而成,具有非线性电阻特性。当电压超过阈值(如380V系统选500VMOV),电阻指数级下降,将浪涌电压钳位至安全范围(如将10kV降至2kV)。

-特点:

-响应速度:皮秒级,适合高频电路保护。

-能量吸收能力:单体可承受数百焦耳能量,但过载后易劣化(漏电流增大)。

-应用场景:第二级防护(如配电柜分支线路)。

-瞬态电压抑制二极管(TVS)

-原理:通过PN结雪崩效应,当电压超过击穿电压(如15V TVS钳位至20V),迅速导通分流,响应时间<1ps。

-特点:

-低电容型号:适合高频信号线(如5G基站天馈线)。

-耐脉冲特性:可承受1000次8/20μs波冲击。

-应用场景:信号接口(如RS-485、USB)的精细保护。

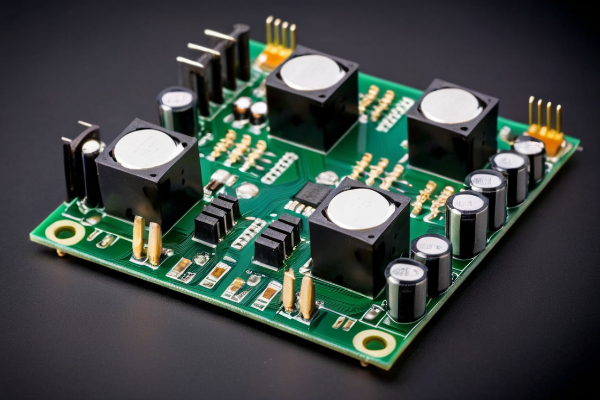

3.复合型元件:性能互补的“协同作战”

-GDT+MOV组合:

-协同逻辑:GDT泄放大部分浪涌能量(>80%),MOV限制残压(如将GDT导通后的残压从10kV降至2kV)。

-优势:兼顾大电流泄放与残压控制,寿命提升30%以上。

-TVS+电感退耦:

-设计逻辑:在TVS前端串联高频电感(如5μH),抑制共模浪涌,同时避免TVS因过流失效。

二、防雷电路工作原理:能量分配与动态响应的“博弈平衡”

1.多级防护策略:能量逐级衰减

-第一级(总进线处):

-元件选择:大容量GDT(如100kA/相)或复合型SPD(如GDT+MOV)。

-作用:承受雷电直击产生的巨量能量(如100kA/100kV),泄放80%~90%浪涌能量。

-第二级(分支线路):

-元件选择:MOV或TVS+GDT组合。

-作用:将残压进一步降至设备耐压阈值(如服务器耐压2.5kV时,Up≤2kV)。

-第三级(敏感设备端):

-元件选择:微型TVS或半导体放电管。

-作用:保护集成电路(如MCU、DSP)的输入/输出引脚,钳位电压至毫伏级。

2.动态响应与自恢复机制

-触发阶段:

-当检测到浪涌电压(如dv/dt>1kV/μs),开关元件(GDT)或限压元件(MOV)在纳秒级时间内导通,形成低阻通路。

-保护阶段:

-分流与钳位:GDT泄放主电流,MOV/TVS限制残压。

-恢复阶段:

-浪涌消失后,元件阻抗复位,电路恢复常态。若元件劣化(如MOV漏电流>100μA),可通过窗口颜色变化(如红色告警)提示更换。

3.接地与退耦设计

-接地原则:

-接地电阻需≤4Ω(工业环境)或≤10Ω(民用环境),接地线截面积≥16mm²(铜线)以降低阻抗。

-退耦策略:

-在级间加装5~10m退耦线缆或5~10μH电感,避免多级SPD间的高频振荡。

三、元件选型与工程实践:场景适配与参数匹配

1.关键参数匹配逻辑

|参数 |选择依据 |

|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|标称电压(Un) |与系统电压匹配(如220V市电选Un=275V的MOV)。 |

|最大放电电流(In) |≥预计雷电流的1.2倍(如雷击电流100kA,选120kA等级SPD)。|

|残压保护水平(Up)|≤设备耐压值(如服务器耐压2.5kV,Up≤2kV)。 |

|响应时间(t_r) |限压型需≤1ns,开关型需≤0.3μs。 |

2.场景化解决方案

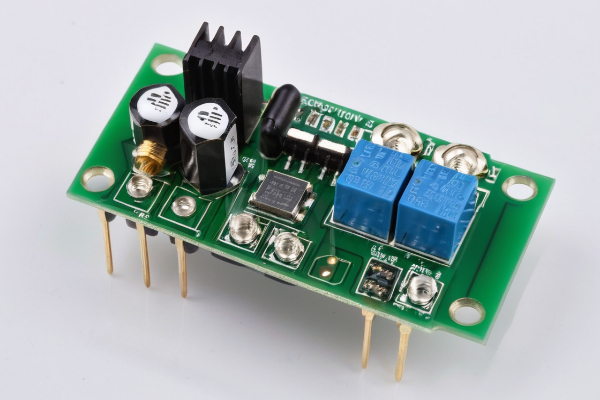

-工业控制柜:

-方案:第一级GDT(100kA)+第二级MOV(40kA)+第三级TVS(5kA),配合接地铜排与屏蔽电缆。

-通信基站:

-方案:天馈线采用GDT+低电容TVS组合,电源线使用三级防护(100kA→40kA→5kA)。

3.智能监测与寿命管理

-状态监测:

-通过内置传感器实时监测漏电流(如MOV正常≤10μA)与热敏电阻温度(<85℃)。

-支持RS485/Modbus通信的智能SPD可远程上报故障。

-更换周期:

-GDT:每5年更换(累计通流10次以上需提前更换)。

-MOV:每2~3年更换(劣化后易引发短路)。

电路防雷的本质是通过开关型与限压型元件的“动态博弈”,在纳秒级时间内完成能量泄放与电压钳位。从气体放电管的大电流泄放到TVS二极管的精准钳位,再到复合型元件的协同防护,每一环节均需遵循“能量配合”与“场景适配”原则。想要获取更多相关内容,欢迎点击浪涌保护器进行了解!