直击雷和球形雷哪个破坏性大?直击雷球形雷感应雷的区别

雷电作为自然界最具破坏力的气象现象之一,其危害形式多样,防护难度大。在防雷工程中,直击雷、球形雷和感应雷是最常见的三种雷电类型。它们的形成机制、破坏特性和防护措施存在显著差异。本文将从技术原理出发,深入解析三者的区别及破坏性大小。

一、直击雷:能量集中,破坏力最强

定义与特性

直击雷是雷云与地面物体(如建筑物、树木、人体等)之间的直接放电现象。其放电电流峰值可达几十千安至数百千安(kA),电压可达百万伏(MV),释放的能量瞬间可达到数亿焦耳。直击雷的破坏性主要体现在热效应、电效应和机械效应三方面:

1.热效应:雷电流通过物体时产生高温(可达6000-10000℃),瞬间熔化金属或引发火灾。

2.电效应:雷电流产生的高电压可击穿绝缘材料,导致设备损坏或短路。

3.机械效应:雷电流的快速膨胀气体产生的冲击波可使物体爆裂或坍塌。

防护措施

根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50034-2013),直击雷防护需采用避雷针、避雷带等接闪器,配合引下线和接地装置,确保雷电流快速泄放至大地。接地电阻应≤4Ω,且需定期检测维护。

二、球形雷:神秘莫测,局部破坏显著

定义与特性

球形雷(球状闪电)是一种罕见的雷电形式,呈球状或椭球状,直径多为10-30厘米,颜色以橙红、蓝白为主,持续时间短(几秒至几分钟)。其运动轨迹复杂,可悬浮、滚动甚至穿过门窗进入室内。球形雷的中心温度可达1000℃以上,常伴随爆炸声和强刺激性气味(如臭氧、硫磺味)。

破坏机制

球形雷的破坏性主要体现在局部高温和电火花。例如:

-火灾风险:球形雷接触易燃物时可能引发燃烧,2013年吴桥县事件中,球形雷击中土坯房后引发火灾,造成房屋倒塌和人员伤亡。

-设备损坏:球形雷进入室内时可能引发电器短路或爆炸,如案例中村民家电线路全部损毁。

-人身伤害:直接接触球形雷可能导致烧伤或电击。

防护难点

球形雷的不可预测性和低频发生使其防护难度较大。目前主要依赖以下措施:

1.物理隔离:雷雨天气关闭门窗,避免球形雷侵入室内。

2.接地保护:室内金属管道、电器设备需良好接地,降低电位差风险。

3.行为规范:雷雨天避免靠近金属物体或操作电器,减少触电概率。

三、感应雷:隐蔽性强,电子设备的主要威胁

定义与特性

感应雷(感应过电压)是雷云接近地面时,通过静电感应和电磁感应产生的过电压现象。其破坏性主要体现在瞬态过电压对低压电气系统和电子设备的损害。

1.静电感应:雷云电荷在地面物体上感应出异性电荷,雷击后电荷突然释放,形成高电压脉冲。

2.电磁感应:雷电流产生的磁场在邻近导体上感应出瞬态电压,可能通过电源线、信号线传导至设备内部。

破坏案例

某数据中心因雷击附近高压线路,电磁感应产生的过电压通过电缆传导至服务器机房,导致20余台服务器主板烧毁,业务中断数小时,经济损失达数百万元。

防护策略

感应雷的防护需结合内部防雷措施:

1.浪涌保护器(SPD):在电源和信号线路上安装多级SPD,抑制瞬态过电压。

2.等电位连接:将设备外壳、管道等金属部分连接至同一接地系统,消除电位差。

3.屏蔽与隔离:对敏感设备采用屏蔽电缆或光纤通信,减少电磁干扰。

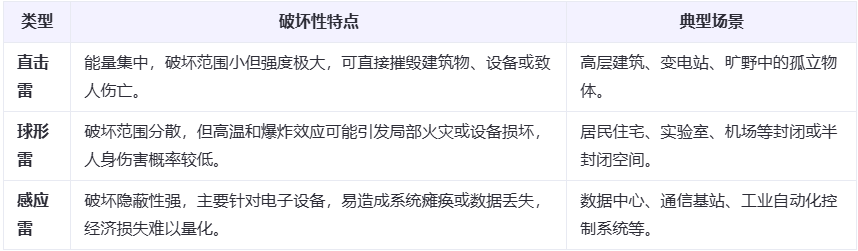

四、三者破坏性对比分析

未来,随着物联网和5G技术的普及,感应雷的防护需求将日益增长,需结合新材料(如石墨烯接地材料)和智能化监测技术,构建更高效、可持续的防雷体系。想要获取更多相关内容,欢迎关注防雷知识栏目进行了解!